Per frenare l’impatto ambientale della produzione agricola l’Unione europea, da una parte, impone meno superfici coltivabili, meno mezzi di produzione e tanta burocrazia. Dall’altra propone alimenti sintetici ed estificazione delle produzioni. Una strategia miope che non garantisce la sicurezza degli approvvigionamenti. E fa infuriare gli agricoltori.

Il mestiere dell’agricoltore è un mestiere duro, faticoso e poco remunerativo. E anche rischioso, visto che si deve fronteggiare due mostri capricciosi e imprevedibili, come il clima e il mercato. L’agricoltura rappresenta comunque la base di ogni società umana, dato che produce circa il 95% degli alimenti consumati. Non a caso l’agricoltura è chiamata settore primario. Ora però il ruolo dell’agricoltura – e quindi degli agricoltori – per la produzione di alimenti viene continuamente contestato: gli si addebitano infatti ogni sorta di nefandezze, dall’emissione di gas serra e quindi il riscaldamento globale, all’inquinamento delle acque superficiali e di falda, alla contaminazione del cibo prodotto con prodotti chimici nocivi per la salute, alla riduzione della biodiversità.

E vengono quindi proposte soluzioni drastiche, come la produzione di alimenti per via sintetica (vedi l’articolo di Matteo Durante sul n. 20 di Libero Professionista Reloaded), che dovrebbero sostituire la produzione agricola. Oppure l’estensificazione drastica della produzione agricola, come propongono – o meglio impongono – la Politica Agricola Comune 2023-27, il Green Deal europeo e la strategia “Farm to Fork”. Ambedue questi approcci – sostituzione dei prodotti agricoli ed estensificazione della produzione – sono errati, come errati sono i presupposti su cui si basano.

La soluzione tecnologica

Coltivazioni e allevamenti hanno ovviamente un impatto ambientale, come qualsiasi attività umana, che non possiamo eliminare totalmente. Anche se la realtà è molto meno drammatica di come la si vuole dipingere: per esempio l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha certificato che il 98,3% dei campioni ortofrutta analizzati non contengono residui di fitofarmaci (o contengono residui al di sotto della soglia di sicurezza fissata per legge). La soluzione però risiede nella applicazione di innovazione tecnologica, organizzativa e sociale che permetta di ridurre l’impatto ambientale della produzione agricola. In altre parole dobbiamo promuovere l’intensificazione sostenibile della produzione agricola, dobbiamo cioè fare in modo che per produrre un chilo di alimenti siano necessari meno terra, meno energia, meno acqua, meno biodiversità di quanto non siano necessari oggi, mediante l’applicazione di tecnologie digitali avanzate e delle recenti acquisizioni della genetica vegetale. Un miglioramento di produttività dei fattori di produzione per assicurare tutto il cibo di cui abbiamo bisogno diminuendo il più possibile l’impatto ambientale dei processi produttivi.

I passi falsi della Pac

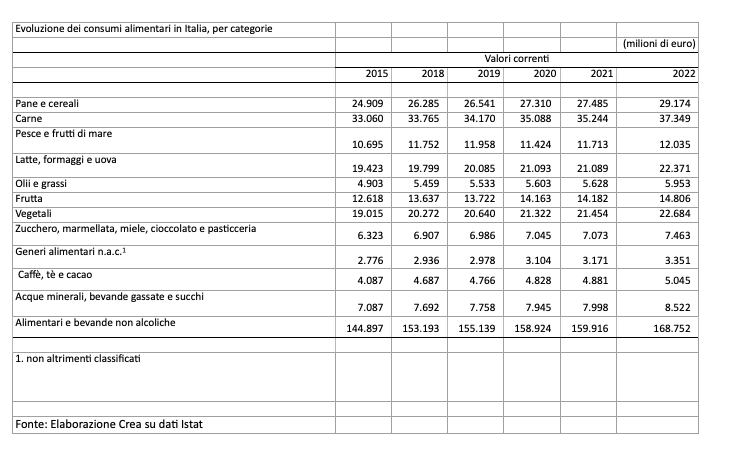

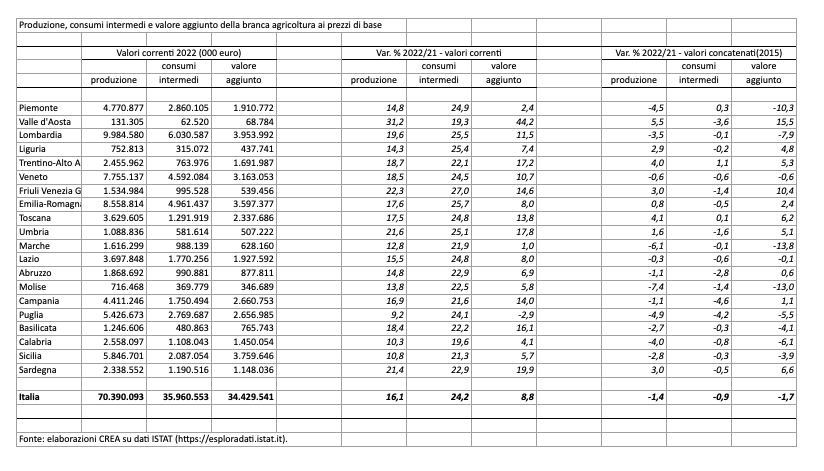

La protesta degli agricoltori in atto è generata proprio da questo equivoco: la Politica Agraria Comune dell’Unione europea pretende di capovolgere la strategia di intensificazione sostenibile della produzione agricola. In altre parole pretende di imporre di coltivare meno superficie (il famoso 4% di terra che deve essere messo obbligatoriamente a riposo), di usare meno mezzi di produzione (carburanti, fitofarmaci, fertilizzanti), di applicare pratiche agronomiche non sempre razionali, di sottoporre a complicati processi burocratici per tutte le autorizzazioni, col malinteso obiettivo di diminuire l’impatto ambientale della produzione agricola. In realtà, se si diminuisce la resa per ettaro, la domanda di alimenti, che comunque rimane inalterata, dovrà essere soddisfatta aumentando il numero di ettari coltivati, magari ricorrendo all’importazione da Paesi in cui non vigono le stesse regole, aumentando e non diminuendo l’impatto ambientale. Gli effetti deleteri di questi approcci sono già oggi considerevoli: l’agricoltura italiana ha perso negli ultimi 20 anni il 10% della produzione, come ci avverte il Sole 24ore dell’11 gennaio scorso. In contraddizione con l’art. 39 del Trattato di Roma, carta istitutiva della Comunità economica europea (poi Unione europea), che indica l’obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti incrementando “la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione”.

Competitività e filiere

Le misure prese dall’Unione europea vanno inoltre a incidere gravemente sul reddito degli agricoltori. Anche in questo modo si disattende l’art. 39, che stabilisce la finalità di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura. L’imposizione di severe – e costose – misure di tutela ambientale ha creato notevoli asimmetrie con altre regioni del mondo, minando in tal modo la capacità competitiva dell’agricoltura europea, mettendo severamente in discussione la redditività delle aziende agricole. Nel contempo non si affronta la “questione delle questioni”: la definizione di regole e metodi atti a redistribuire in maniera equa lungo la filiera, dal campo alla tavola, il valore dei prodotti agroalimentari, al fine di assicurare contemporaneamente prezzi dei generi alimentari sostenibili per i consumatori e ricavi sufficienti per ogni componente della filiera stessa e, in particolare, per la componente ovunque più debole, gli agricoltori. Agricoltori, che hanno uno scarso potere contrattuale che chi fornisce loro carburanti, fertilizzanti, strumenti e macchinari e acqua per l’irrigazione, e un potere contrattuale ancor meno rilevante nei confronti di chi – industriali, commercianti, grande distribuzione – acquista i loro prodotti, con il risultato di trovarsi attaccati da due fronti.

Tornare al Trattato di Roma

Le proteste spontanee degli agricoltori in atto in Italia, come in molti altri Paesi dell’Unione europea, hanno spinto la FIDAF (Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali) a ribadire le posizioni già manifestate in più occasioni, sia mediante l’organizzazione di convegni e incontri, sia mediante la pubblicazione di documenti e articoli, inviando un comunicato ai componenti delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato. La FIDAF ritiene infatti urgente ripensare la politica agricola comune alla luce degli obiettivi sanciti dal Trattato di Roma: sicurezza degli approvvigionamenti e difesa del reddito degli agricoltori.

Bisogna infatti considerare che le aziende agricole sono a tutti gli effetti imprese, che obbediscono alle stesse leggi cui sono sottoposte le imprese che operano in atri settori. Se non generano profitto, le imprese sono destinate a chiudere. E se chiudono le aziende agricole chi ci fornirà il cibo di cui necessitiamo per il nostro sostentamento?